Котельный

| Котельный | |

|---|---|

| якут. Олгуйдаах арыы | |

Снимок Котельного со спутника Снимок Котельного со спутника | |

| Координаты | 75°27′31″ с. ш. 140°50′35″ в. д.HGЯO |

| Расположение | |

| Страна |

|

| Регион | Якутия |

| Район | Булунский улус |

| Архипелаг | Острова Анжу |

| Омывающие акватории |

море Лаптевых Восточно-Сибирское море |

| Характеристики | |

| Общая площадь | 23 200 км² |

| Наивысшая точка | 361 м |

| Население | 0 чел. (2012) |

|

Котельный, Якутия |

|

|

Котельный, Новосибирские острова |

|

Коте́льный[1] (якут. Олгуйдаах арыы) — остров в группе островов Анжу архипелага Новосибирские острова между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Его площадь составляет 23 200 км², что делает его самым большим островом во всём архипелаге. Наивысшая точка — гора Малакатын-Тас, имеющая высоту 361 метр, является и самой высокой точкой всех Новосибирских островов.

Котельный делится на три весьма чётко обособленные физико-географические зоны: западную часть, центральную — Землю Бунге и восточную — полуостров Фаддеевский. Низменная и периодически частично затопляемая Земля Бунге была открыта и классифицирована как суша значительно позже остальных территорий, из-за чего западная часть Котельного и полуостров Фаддеевский долгое время считались отдельными островами.

Постоянного населения на острове нет, однако на нём располагаются аэродром Темп и военная база Северный клевер. Кроме того, здесь обнаружены две стоянки древнего человека. Административно Котельный относится к Булунскуму улусу Якутии. Он входит в состав природного резервата Лена-Дельта и охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский». В 2010-х годах на острове были обнаружены останки шерстистых мамонтов и шерстистого носорога.

В XIX—начале XX веков Котельный активно изучался полярными исследователями. В 1810 году с его берегов Яков Санников увидел неизвестную землю, которая позже получила название Земля Санникова. Именно Котельный стал опорным пунктом и местом второй зимовки Русской полярной экспедиции 1900—1902 годов, направлявшейся на поиск этой гипотетической территории. После неё остров был обследован Полярной экспедицией А. В. Колчака 1903 года, целью которой было выяснение судьбы и оказание помощи пропавших без вести групп Э. В. Толля и А. А. Бирули. В XXI веке российские научные экспедиции продолжают активную работу на острове. В 2010-е годы Северный флот ВМФ России проводил на Котельном учения и экологические работы по очищению острова от мусора.

Физико-географическая характеристика

География

Котельный занимает западную и центральную части группы островов Анжу, входящих в состав Новосибирского архипелага. С запада остров омывается морем Лаптевых, с севера, востока и юга Восточно-Сибирским морем. Пролив Санникова шириной до 55 км отделяет остров от Малого Ляховского на юге[2][3], Благовещенский пролив от острова Новая Сибирь на востоке[4], а пролив Заря от острова Бельковский на западе[5]. На севере Котельного расположена губа Драгоценная, в которой расположен остров Скрытый. На западе острова расположена губа Нерпичья, в которую входят лагуны Нерпалах и Дурная. Чуть севернее от губы расположен залив Стахановцев Арктики. Недалеко от юго-западного побережья острова расположен остров Посадный, от юго-восточного — Неизвестные острова и Тас-Ары[6], от северного — остров Железнякова и Матар[7].

Котельный примечателен тем, что представления о его размерах и очертаниях со временем претерпевали весьма существенные изменения. Изначально название «Котельный» распространялось только на его западную часть, составляющую лишь около половины территории острова в его нынешнем понимании. Расположенный восточнее полуостров Фаддеевский при этом считался отдельным островом, а пространство между ними — достаточно широким морским проливом. Эта точка зрения сохранялась и после обнаружения в XIX веке Земли Бунге, поскольку та, в силу предельно низкого уровня рельефа, долгое время расценивалась как песчаная банка. И только к концу XX столетия в научном сообществе возобладало мнение о Земле Бунге как о низменном участке суши, периодически частично затопляемом под воздействием нагонных ветров, который вместе с западным «изначальным Котельным» и Фаддеевским составляет часть единого острова. В итоге название Котельный было распространено на всю территорию «выросшего» таким образом острова, площадь которого, по современным измерениям, составляет около 23 200 км², протяжённость с запада на восток — около 230 км, а с севера на юг — около 170 км. Соответственно, он не просто является самым большим островом среди Новосибирских: на него приходится значительно более половины всей территории этого архипелага, составляющей около 38 400 км²[8][9][10].

При этом важнейшей особенностью острова остаётся его весьма чёткое разделение на три физико-географических зоны: западную («изначальный Котельный», часто называется основной территорией острова), восточную — полуостров Фаддевский и центральную — Землю Бунге (часто называется перемычкой или перешейком, соединяющей две другие части)[11][12][8]. Западная и восточная части острова достаточно схожи в плане рельефа — преимущественно возвышенного, геологического строения и стабильности линии побережья, тогда как Земля Бунге принципиально отличается по всем этим параметрам[8]. Площадь Фаддеевского составляет 5300 км²[13], Земли Бунге — 7280 км²[14]. Между ними расположен залив Геденштрома, ширина которого подвержена существенным колебаниям по мере сезонных затоплений Земли Бунге. Геологи и океанологи допускают, что в течение ближайшего столетия Земля Бунге может полностью скрыться под водой вследствие повышения уровня моря и размыва её течениями, в результате чего Котельный разделится на два острова[8][15][16].

Котельный относится к подзоне арктических тундр, относящихся к Яно-Колымской арктической подпровинции. Северные оконечности острова относятся к подзоне арктических пустынь и полупустынь[17]. Наивысшая точка острова и всего архипелага — гора Малакатын-Тас высотой 361 метр, расположенная на юго-западе острова[6][1]. Озёра острова сосредоточены в низменной полосе в восточной части острова. Самой крупной рекой на острове является Балыктах[18], протяжённостью 205 км[19], расположенная на западе[20].

Геологическое строение

Котельный относится к тектонически высокому блоку Новосибирско-Чукотского складчатого пояса[14]. Западная и восточная части острова сложены дислоцированными платформенными отложениями, включающих все системы палеозоя (кроме наиболее древней — кембрийской) и мезозоя[21]. Находящаяся в центре Земля Бунге сложена нескладчатыми мезозойскими породами (песчаники, аргиллиты) и третичными отложениями[22]. На острове широко распространены позднеплейстоценовые и голоценовые отложения[23].

Всего в строении Котельного участвуют шесть разновозрастных комплексов пород: нижнеордовикские-среднедевонские отложения карбонатной платформы, верхнедевонские-нижнетурнейские рифтогенные карбонатно-терригенные породы, каменноугольно-пермские карбонатные отложения мелкого шельфа, терригенные осадки сопредельного трога, триасово-нижнеюрские глинистые шельфовые осадки, континентальный угленосный нижний мел и континентальные отложения палеогена-неогена[24]. На острове широко развит аргиллито-алевролитовый флиш, встречаются органогенные постройки[25]. Все отложения на острове, за исключением деятельного слоя и таликов под крупными озёрами, находятся в многолетнемёрзлом состоянии. Криогенное строение пород разнообразно. Многие отложения вмещают ледяные жилы различных размеров и разного возраста[26].

Рельеф

Рельеф острова неоднороден: в западной его части и на Фаддеевском он возвышенный, хотя и в разной степени, тогда как лежащая между ними Земля Бунге является низменной равниной. При этом в силу того, что весь остров расположен в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты, его поверхность осложняют разнообразные микроформы криогенного рельефа[12]. Наибольшие высоты характерны для западной части: её внутренние районы представляют собой плато, отделённое от прибрежных равнин резкими уступами. На юге этого плато имеется несколько вершин высотой более 200 метров над уровнем моря: именно здесь находится 361-метровая гора Малакатын-Тас — высшая точка не только этого острова, но и всего архипелага. Склоны гор обычно покрыты щебнисто-каменными россыпями, реже мелкозёмом[27]. Средняя высота окружающих плато прибрежных равнин составляет 20—40 метров, максимальная — около 60 метров. Равнины расчленены сетью рек и оврагов, имеются термокарстовые формы рельефа: байджарахи, аласы и различные полигональные структуры[11][27][12].

На песчаной равнине Земля Бунге, занятой арктической песчаной пустыней[27][12][11], высоты не превышают 14 метров[27][28][12][18]. На её юго-востоке и в центральной части расположены возвышенности Земля Бунге и Евсекю-Булгуннях соответственно. Высоты Евсекю-Булгуннях достигают более 10 метров[27][12][11], Земли Бунге — 12—14 метров. Земля Бунге (часть Котельного) сложена прочными дочетвертичными породами с признаками термокарстового и, местами, эрозионного расчленения[12]. Она лишена постоянных водотоков, однако в летний период на ней образуются широкие ложбины стока талых вод[12].

На полуострове Фаддеевском, который является восточной частью острова, средние высоты составляют 20—30 метров. Относительно возвышенной — 65 метров — является его северная оконечность[27][12]. Особенностью Фаддеевского является сильная расчленённость местности, в том числе за счёт аласов и речных долин[11][27]. Наиболее расчленена юго-восточная часть полуострова, в центральной преобладают сильно заболоченные низменные участки[27].

Климат

Климат острова морской полярный[20]. Среднегодовая температура воздуха составляет −14,3 °C, средняя температура июля составляет +2,9 °C, однако ночью она опускается до −6 °C. Самый холодный месяц — февраль со среднемесячной температурой −29,7 °C. В период с октября по апрель температура достигает ниже −30 °C[18]. Снежный покров лежит 9—10 месяцев в году, снегопады встречаются даже в летний период[12][29]. Скорость ветра достигает до 40 м/с[29]. Продолжительность безлёдного периода на водоёмах архипелага достигает 30—45 дней[9]. Для Котельного характерно малое количество осадков (около 130—140 мм в год), которые неравномерно распределяются в течение года (максимум отмечается в летний период). Вегетационный период длится не более двух месяцев[12].

| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек | Год |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 0,2 | 3,1 | 9,8 | 16,2 | 15,6 | 11,1 | 6,9 | 3,0 | 0,6 | 0 | 0 | 66,5 |

Флора и фауна

Растительный мир Котельного относится к высокоарктическим флорам[20]. На острове преобладают арктические тундры с редкой травянисто-кустарниковой растительностью среди каменных россыпей и полигональных грунтов. Надземная фитомасса кустистых лишайников составляет 1,1—1,9 г/м², злаков и осок 13,4—84,5 г/м², разнотравья 8,5—12,9 г/м², кустарничков 1,1—34,8 г/м², зелёных мхов 179,4—729,9 г/м² в воздушно-сухой массе[31]. Высота растений не превышает 10—15 см[12]. Густота растительности во многом зависит от снежного покрова: в местах, лишённых снега в холодный период, растительность разрежена или полностью отсутствует. Наиболее богатая флора находится в защищённых речных долинах и аласах[12]. В рамках комплексной экспедиции Русского географического общества с 3 по 8 августа 2018 года в водоёмах и водотоках Котельного было выявлено 70 видов диатомовых водорослей, среди которых широко распространены были Encyonema ventricosum, Fallacia pygmae и Gomphonema micropus. Максимальное число видов было установлено в устье реки Бысах-Карга (37), минимальное в реке Куччугуй-Сулбут (6)[9]. На острове произрастает 89 видов сосудистых растений. Среди них доминируют семейства капустных (16 видов), злаков (16 видов) и камнеломковых (13 видов)[20].

На Котельном обитают волки, песцы, сибирские лемминги, кольчатые нерпы, морские зайцы и белые медведи[32][33][34], во время стояния льда на море с материка на остров заходят северные олени[35][36], на Фаддеевском обитают росомахи[32]. Сибирские лемминги Котельного статистически превосходят леммингов из тундр материковой Якутии, как по массе и длине тела, так и по краниологическим признакам (наиболее значимые различия выражены в кондилобазальной длине и скуловой ширине черепа)[31]. Орнитофауна острова представлена 43 видами. В западной части обитают 32, на Фаддеевском — 39, у обоих 28 являются общими. 4 вида (белая чайка, азиатская бурокрылая ржанка, ворон и пепельная чечётка) характерны только для западной части, 11 (белоклювая гагара, краснозобая гагара, белошейная гагара, шилохвость, американский бекасовидный веретенник, бургомистр, плосконосый плавунчик, большой песочник, морской песочник, грязовик и хрустан) только для Фаддеевского. Из всех обитающих видов широко распространён клоктун[32]. В прибрежных водах острова на глубине 9,3—18 метров обитают арктический шлемоносный бычок (Gymnocanthus tricuspis), керчак Myoxocephalus verrucosus, шероховатый бычок-крючкорог (Artediellus scaber), остроносый триглопс (Triglops pingelii), липарисы Liparis tunicatus и Liparis bathyarcticus, восточносибирская треска (Arctogadus borisovi)[34]. Остров входит в состав природного резервата Лена-Дельта и в охранную зону Государственного природного заповедника Усть-Ленский[37].

История

XVIII—XIX века

Котельный был открыт группой промышленников под руководством Ивана Ляхова в 1773 году. Именно тогда он получил своё название, относительно происхождения которого однако существуют две различные версии. Обе они связывают его с медным котлом, однако согласно первой, такой котёл бы обнаружен на острове группой первооткрывателей, а согласно второй, наоборот, забыт там ею[38][39].

Первые целенаправленные исследования Котельного были проведены в 1800-х—1810-х годах под руководством М. М. Геденштрома, в состав экспедиций которого входили соответствующие специалисты — землемер и геодезист. К числу первых научных открытий относится обнаружение на острове раннетриасового аммонита, получившего впоследствии имя в честь его первооткрывателя — Hedenstroemia hedenstroemi, который стал доказательством присутствия триасовых отложений на острове[40]. Большой вклад в изучение Котельного и окружающих его пространств внёс участвовавший в экспедиции Геденшторма зверопромышленник и купец Яков Санников. В 1810 году он якобы увидел с северо-западного берега острова неизвестную землю, которую осенью того же года Геденштром нанёс на карту под названием Земля Санникова: этому острову-призраку в последующем было суждено стать одной из главных загадок российской Арктики[41]. В марте—апреле 1811 года Санников вместе с сыном Андреем и землемером П. Пшеницыным обошёл считавшийся тогда отдельным островом Фаддеевский и обнаружил, что его с Котельным соединяет низменность с песчаным перешейком, впоследствии получившая название Земля Бунге[41][42]. В том же году, исследуя побережье Котельного вместе с унтер-офицером Решетниковым, Санников обнаружил черепа и кости быков, лошадей и овец. На основании этих находок Геденштром предположил, что в древние времена на острове был более мягкий климат[41]. В 1821 году Котельный исследовала Усть-Янская полярная экспедиция под руководством Петра Фёдоровича Анжу[43].

В 1884—1886 годах обстоятельные изыскания на Котельном провёл Э. В. Толль, участвовавший в экспедиции Александра Александровича Бунге, исследовавшей побережье Северного Ледовитого океана и Новосибирские острова. Он, в частности, обнаружил здесь кости мамонтов[44]. Летом 1886 года Толль объехал на нартах всё побережье острова. В августе с северо-западных утёсов Котельного Толль разглядел контуры другого неизвестного острова, располагавшегося в северо-восточном направлении на расстоянии, определённом им приблизительно в сто с небольшим вёрст, что было воспринято как подтверждение существования Земли Санникова[44][45].

XX век

Котельный стал важнейшим опорным пунктом для путешественников, отправлявшихся на поиски Земли Санникова — в частности, для Русской полярной экспедиции 1900—1902 годов под руководством Э. В. Толля. После неудачной — из-за тяжёлой ледовой обстановки — попытки подойти на шхуне «Заря» к острову Беннетта Толль, посоветовавшись с А. В. Колчаком и Ф. А. Матисеноим, решил отправится на Котельный, чтобы пополнить там запасы перед очередной попыткой прорыва на север[46][47]. На Котельном экипаж «Зари» воссоединился с партией, возглавляемой геологом К. А. Воллосовичем, которая в это время изучала четверичные отложения и заготовляла продовольствие (на острове удалось построить два хорошо укреплённых и защищённых от зверей амбара и заполнить их провизией и оленьими шкурами)[48][49].

После прибытия на Котельный «Зари» группа Воллосовича перебралась на борт шхуны, вставшей в Нерпичьей губе, где перезимовала вместе с основной экспедицией[50]. Во время этой зимовки участники экспедиции — в особенности Колчак — исследовали Котельный[51]. Так, Колчак в сопровождении каюра Петра Стрижёва изучил центральную часть острова[52] и Фаддеевский, а также измерил высоту горы Малакатын-Тас[53]. Затёртая льдами «Заря» была превращена в геофизическую и метеорологическую станцию[54], а около прежнего жилища Воллосовича вскоре был сооружён домик для магнитных исследований, метеорологическая станция и баня, выстроенные из выносимого Леной к морю плавника[55]. В январе 1901 года на Котельном от сердечной недостаточности умер врач экспедиции Г. Э. Вальтер[56][57][49][58]. Он был похоронен на южном побережье острова в могиле, над которой из арматуры, якорной цепи и трубы было сооружено надгробие с крестом, бронзовым венком и металлической оградой[58].

В мае Толль с тремя спутниками покинул Котельный на нартах, двинувшись в сторону острова Беннетта. После неудачных попыток забрать начальника экспедиции оттуда, Матисен и Колчак приняли решение уводить «Зарю» на юг, прорываясь через ледовые заслоны, что им удалось сделать к началу августа[59]. Изначально предполагалось идти курсом вдоль западного побережья Котельного, однако ледовая обстановка заставила полярников изменить маршрут: судно должно ушло вдоль южного побережья Котельного в Благовещенский пролив[60][61]. После возвращения Колчака и его товарищей в Петербург ими была составлена геологическая карта Котельного[62].

Полярная экспедиция А. В. Колчака, целью которой было выяснение судьбы пропавших без вести групп Э. В. Толля и А. А. Бирули и оказания им помощи, добралась до южной оконечности Котельного в мае 1903 года и остановилась в поварне «Михайлов стан»[63]. Там в ожидании вскрытия льдов экспедиция установила на вельботы полозья, готовя их к плаванию, и охотилась для пополнения запасов. В этот период времени Колчак начал писать свою «Полярную записку» о подготовке и ходе Русской полярной экспедиции[64], а также он написал письмо академику Ф. Б. Шмидту, в котором говорил о необходимости профинансировать работу специалистов, обрабатывающих в Санкт-Петербурге материалы Русской полярной экспедиции[65]. В начале июля была предпринята попытка выйти в море на вельботах, закончившаяся неудачей[66][67], однако 18 июля северо-западный ветер отогнал льды и Колчак с двумя матросами и четырьмя мезенскими поморами отправились на остров Беннетта[68][69]. 26 июля на берегу Фаддеевского партия Колчака встретилась с партией матроса с «Зари» Толстова, летовавшего в этих местах в надежде встретить группу Толля. На всём Котельном следов группы Толля не было обнаружено[70]. Достигнув мыса Благовещенский на востоке Фаддеевского экспедиция переправилась на мыс Высокий на западе Новов Сибири[66]. В начале августа полярники вернулись с острова Беннетта и достигли стана Бялыницкого-Бирули на Новой Сибири, откуда после 3-дневного отдыха ушли в Благовещенский пролив и уже 16 августа достигли Фаддеевского[71][72][73]. 27 августа экспедиция достигла и высадилась на Михайловом стане, где Колчака встретил его знакомый якут П. В. Оленин, который остался на Котельном когда Колчак отправился на остров Беннетта[69][74]. Оленин сохранил собак для предстоящего перехода на материк[74]. Сентябрь и октябрь экспедиция ждала становления льдов и промышляла охотой[73]. В середине сентября Колчак предпринял санную поездку на Малакатын-Тас и переместил на самую высокую точку горы термометр, установленный ранее экспедицией Воллосовича на одном из её отрогов. В это же время Оленин ездил осматривать устья рек Глубокой и Балыктах, чтобы выяснить их взаимное расположение[75]. Экспедиция Колчака обследовала все берега Котельного, Земли Бунге, Фаддеевского и Новой Сибири[76]. 16 ноября экспедиция вышла в море и направилась к материку[77].

После установления на Дальнем Востоке России советской власти научные исследования на Котельном продолжались. Так, в 1947 году Б. Н. Городков и Е. С. Короткевич провели подробное ботаническое обследование острова, в результате которого была дана характеристика растительности и почв, а также составлен список сосудистых растений, включающий 80 видов[20]. В 1949 году на острове начал работу аэродром Темп[29][78]. В 1955—1956 годах на Новосибирских островах сотрудниками НИИГА были выполнены геолого-съёмочные работы в масштабе 1: 1000 000. Д. А. Вольнов, Д. С. Сороков и С. В. Черкесов исследовали северную часть Котельного. В результате было установлено, что триасовая система представлена на острове всеми тремя отделами, в составе которых были выделены все ярусы, кроме индского и рэтского. В 1984 году триасовые отложения центральной части и северо-западного побережья острова были изучены сотрудниками Космоаэрогеологической экспедиции № 3[40]. В 1972—1977 годах на Новосибирских островах сотрудниками НИИГА были проведены среднемасштабные геологические съёмки, вследствие чего была выявлена промышленная угленосность нижнемеловых отложений и подсчитаны прогнозы запаса угля, составляющие около 3 млрд тонн[21]. В 1974 году отряд Научно-производственного объединения Севморгео под руководством М. К. Косько обнаружил на острове 9 видов сосудистых растений[20].

XXI век

В 2000—2005 годах Восточно-Сибирской экспедицией Института истории материальной культуры РАН в среднем течении реки Балыктах на Котельном была открыта стоянка Тугуттах возрастом 6,7 тысяч лет с микропризматической индустрией[79][80][81]. Среди четырнадцати других стоянок, обнаруженных во время экспедиции на Новосибирских островах, Тугуттах является единственной, относящейся к голоцену[81]. В июле—августе 2010 года клубом «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро была организована экспедиция «Арктика-2010». Задачей одного из её отрядов под руководством Екатерины Колесниковой стало восстановление могилы Германа Вальтера на Котельном, находившейся к тому времени в бедственном состоянии из-за таяния вечной мерзлоты: обнаружилось, что захоронение окружено водой, гроб с останками вынесен на поверхность, а надгробие обрушились. Отряд восстановил захоронение, засыпал его могильным холмом из дёрна, который укрепил железными бочками, и вновь установил на нём крест, табличку с именем и ограждение[82][58]. Однако уже к следующему лету могила оказалась снова затоплена и почти разрушена талой водой, после чего было принято решение о перезахоронении останков Вальтера в более надежном месте — на скалистом выступе в 200 метрах от места их первоначального упокоения. Эти работы были осуществлены тем же отрядом в июле 2011 года[83][58][84]. На новой могиле были установлены новый крест и ограда, изготовленные из нержавеющей стали, которые полностью повторили её первоначальный вид. Для участия в церемонии перезахоронения на остров прибыли родственники Вальтера, представители правительства Якутии, посол Эстонии в России, учёные и журналисты[83].

В 2013 году в рамках масштабной программы Министерства обороны РФ по возобновлению постоянного военного присутствия России в Арктике на Котельном была построена военная база «Северный клевер» и восстановлен аэродром Темп[85]. В ночь 14 марта 2014 года на остров вблизи аэродрома в ходе учений была совершена высадка парашютно-десантного батальона 98-й воздушно-десантной дивизии численностью в 350 человек вместе с грузами и военной техникой. Личный состав десантировался с применением управляемых парашютных систем спецназначения «Арбалет». После десантирования солдаты в течение 40 минут «захватили» аэродром[86].

В июле 2015 года местные промысловики, добывавшие кость мамонта, обнаружили в юго-западной части Котельного деревянный короб, под которым находились останки мужчины[87]. После того, как об этой находке стало известно, в научных кругах допустили возможность принадлежности останков одному из членов экспедиции Толля[88]. Однако в ходе обследования останков в августе 2017 года отрядом экспедиции Русского географического общества на Новосибирских островах были обнаружены предметы (в том числе товарная накладная на малокалиберную винтовку ТОЗ-17 от марта 1965 года), позволившие достаточно точно установить время смерти — вторую половину 1960-х годов[89][90][87]. Последующие исследования подтвердили, что мужчина умер в результате переохлаждения между 1965 и 1969 годами, а проделанный в 2019 году на средства Академия наук республики Якутия ДНК-тест позволил идентифицировать погибшего как Романа Николаевича Заровняева — промысловика из Усть-Алданского района Якутии, пропавшего в своё время без вести[90].

В августе 2017 года в рамках программы НИР Русского географического общества «Новосибирские острова: форпост России в Арктике» была проведена экспедиция на островах Котельный и Большой Ляховский, в ходе которой были обнаружены костные остатки шерстистых мамонтов, датируемые каргинским временем позднего неоплейстоцена (от 50 до 25 тысяч лет назад). Останки на Котельном были обнаружены вдоль берега реки Улахан-Урасалах на юго-западе острова. Большая их часть была сильно повреждена и окатана, хорошо сохранились только верхний коренной зуб, фрагмент нижней челюсти с сохранившимся коренным зубом и локтевая кость[91].

22 сентября 2017 года подразделения арктических мотострелков Северного флота разыграли бой за высадку морского десанта на побережье Котельного при поддержке корабельной авиации. С борта большого противолодочного корабля «Североморск», возглавлявшего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолета Ка-27, которые доставили на западное побережье острова десантно-штурмовые группы морских пехотинцев. Затем к высадке морского десанта приступил большой десантный корабль «Кондопога», экипаж которого занял район для высадки десанта и в установленные нормативы успешно осуществил выгрузку техники и личного состава. На необорудованное побережье высадились три мотострелковых и один миномётный взвод арктической бригады, девять многоцелевых бронированных транспортёров МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд», бронетранспортёр БТР-80, двухзвенный вездеход на гусеничном ходу ДТ-30 «Витязь». После высадки с десантного корабля на побережье арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты «Североморска» отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма. В ходе учения личный состав подразделений арктической мотострелковой бригады выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, миномётов и гранатомётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов. Успешно выполнив комплекс боевых стрельб на побережье, подразделения арктической бригады осуществили погрузку техники на борт «Кондопоги». Также было проведено учение разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб[92].

В августе 2018 года в ходе экспедиционных работ Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Якутия и Палеонтологического института имени А. А. Борисяка в нижнем течении реки Кожевина на Котельном был обнаружен череп шерстистого носорога. Эта локация стала самой северной точкой обнаружения останков этого вида. Череп светло-коричневого, палевого цвета. Имеются повреждения в области боковых или мыщелковых частей, сошник выпал, не сохранились все верхнечелюстные коренные и предкоренные зубы, края альвеол зубов также повреждены. Экзостозы основания носового рога имеют более рыхлую структуру, чем на участке основания лобного рога. Носовая перегородка окостенела приблизительно на 80 %. Костные швы на небной кости и экзостозы слезной кости не полностью облитерированы, это указывает на то, что, возможно, данная особь достигла стадии полового созревания. По основным краниологическим признакам данный череп принадлежит самцу[93].

26 сентября 2018 года на Котельном силы Северного флота провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья России с выполнением ракетных стрельб. В ходе тактического учения был применён береговой ракетный комплекс «Бастион». С берега острова сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» была поражена морская мишень в море Лаптевых в более 60 км от острова[94][95].

Летом 2019 года в районе реки Таба-Юрях палеонтологическая экспедиция под руководством Иннокентия Павлова обнаружила скелет мамонта, сохранившегося на 30—40 %[96][97]. Скелет датируется периодом около 26,2—26,4 тысяч лет назад. В этот период существовала биогеографическая область Берингия, соединявшая Евразию и Северную Америку. Котельный был её частью, поэтому, вероятно, мамонт был убит предками американских индейцев[97]. Среди обнаруженных останков были фрагмент черепа (лобная, затылочная и носовая кости, и альвеолярный отросток), семь шейных позвонков, одиннадцать грудных позвонков, четыре поясничных позвонка, лопатка, лучевая кость, таз и рёбра. Череп и его фрагменты были обнаружены в июне, остальные останки в августе. Они находились на территории диаметром около 25 метров. Скелет принадлежал самцу возрастом 25—30 лет. Череп был расколот, вероятно, каменным орудием. В лобовой части были обнаружены длинные поперечные процарапанные следы, возможно, нанесённые тем же орудием при обвалке туши древними людьми. Также следы орудия были обнаружены на остистых отростках и вентральных частях тел грудных позвонков, бивнях и на каудальном и краниальном краях рёбер в виде горизонтальных линий, аналогичных с повреждениями на лобовой части черепа. Бивни были раздроблены на фрагменты косыми ударами. В кости лопатки сохранился наконечник метательного оружия, сделанный, предположительно, из кости. Однако это ранение было явно прижизненным, так как наконечник зарос костной тканью. Около местонахождения мамонта были обнаружены два артефакта из бивня. Первый представляет собой небольшую лопату, вероятно, сделанную из бивня обнаруженного мамонта. Второй, предположительно, являлся точилом для каменного или иного орудия. Однако его поверхность отличается от поверхности останков ископаемого мамонта, поэтому, вероятно, он был принесён людьми и оставлен или забыт[98][97]. Данные следы пребывания человека свидетельствуют о стоянке на острове. Её расположение на Котельном делает её самой северной обнаруженной стоянкой эпохи палеолита[99][98][100][101].

В период с 2015 по 2019 год с острова взводом экологического ущерба Северного флота было спрессовано гидравлическим прессом, вывезено на материк и утилизировано 3600 тонн металлолома, основную часть которого составляли металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, оставленные на острове во времена СССР[102][103].

Инфраструктура

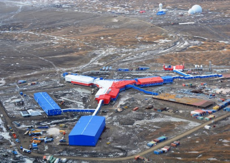

В настоящее время на Котельном располагаются аэродром Темп и военная база Северный клевер, построенные и восстановленные в рамках масштабной программы Министерства обороны РФ по возобновлению постоянного военного присутствия России в Арктике в 2013 году[85].

Аэродром Темп начал работу на острове в 1949 году. С 1960-х годов он работал для обеспечения военных объектов, расположенных на архипелаге, однако с 1990-х годов работа на нём прекратилась[29][78]. В сентябре 2013 года была проведена операция по восстановлению аэродрома[104]. В 2021 году была построена грунтовая взлётно-посадочная полоса[105].

Строительство военной базы Северный клевер было начато в 2013 году. Площадь базы составляет 4 км²[106]. Её форма сделана в виде трилистник клевера[107]. Она рассчитана на проживание до 250 военнослужащих[106][108]. Северный клевер является первым в Вооруженных Силах России военным городком с замкнутым циклом жизнеобеспечения, строящийся в Арктике с использованием современных технологий[108][107]. В настоящее время на базе размещается 99-я тактическая группа Северного флота[109].

В культуре

Остров фигурирует в ряде произведений российских и зарубежных литераторов. Так, в приключенческом романе французского писателя Жюля Верна «Цезарь Каскабель» 1890 года семья цирковых артистов во время своего путешествия из Северной Америки во Францию через Канаду, Аляску и Российскую империю очутилась на Котельном в плену у «племени финского происхождения»[110]. В научно-фантастическом романе русского учёного и писателя Владимира Афанасьевича Обручева «Земля Санникова» 1926 года политические ссыльные Матвей Горюнов, Семён Ордин и Павел Костяков, а также сопровождающие их казак Капитон Никифоров и якут Никита Горохов, в 1904 году отправились на поиски Земли Санникова[111]. По пути путешественники останавливаются на Котельном в поварне Толля. Переждав пургу, они отправились в Ледовитое море в дальнейшие поиски Земли Санникова[112]. После того, как путешественники попадают на Землю Санникова, онкиолы, народ, заселяющий остров, посчитали их виновными в том, что на острове пробудился вулкан. Впоследствии путешественникам вместе с женой-онкиолкой Ордина Аннуир удалось добраться назад в поварню на Котельном, где они пережидали пургу до конца сентября, после чего смогли добраться до материка[113].

Галерея

-

Военная база Северный клевер

-

Снимок Котельного 21 марта 1973 года, спутник Landsat-1, разрешение 60 м

-

Лагерь Русской полярной экспедиции на Котельном. У палатки стоит А. В. Колчак.

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 КОТЕЛЬНЫЙ // Конго — Крещение [Электронный ресурс]. — 2010. — С. 506. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 15). — ISBN 978-5-85270-346-0.

- ↑ Лист карты S-54-А,Б. Масштаб: 1 : 500 000. Указать дату выпуска/состояния местности.

- ↑ Холопцев А. В., Подпорин С. А. Перспективы безледокольной навигации транзитных судов в районе Новосибирских островов // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2019. — Т. 11, № 4. — С. 683—695. — doi:10.21821/2309-5180-2019-11-4-683-695.

- ↑ Лист карты S-55-А,Б. Масштаб: 1 : 500 000. Указать дату выпуска/состояния местности.

- ↑ Лист карты S-53-А,Б о. Бельковский. Масштаб: 1 : 500 000. Издание 1986 г.

- ↑ 6,0 6,1 Лист карты S-53,54 Ляховские о-ва. Масштаб: 1 : 1 000 000. Издание 1987 г.

- ↑ Лист карты T-53,54,55,56.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Gemma Tarlach. The Curious Case of the Arctic Desert Island That's Not Actually an Island (англ.). Atlas Obscura (31 мая 2022). Дата обращения: 29 ноября 2022.

- ↑ 9,0 9,1 9,2 Генкал С. И., Габышев В. А. Диатомовые (Bacillariophyta) водоёмов и водотоков острова Котельный (Новосибирские острова) // Ботанический журнал. — 2020. — Т. 105, № 8. — С. 750—761.

- ↑ Фокин И. Е., Крылов С. А., Загребин Г. И. Методика автоматизированного создания достоверных картографических изображений (иллюстраций) // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2016. — № 6. — С. 78—84.

- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Балдина Е. А., Трошко К. А., Николаев Н. Р. Радиолокационные данные Sentinel-1 и возможности их обработки для дешифрирования форм рельефа острова Котельный // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2016. — № 3. — С. 78—85.

- ↑ 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 12,12 Балдина Е. А., Трошко К. А. Картографирование природно-территориальных комплексов острова Котельный по разновременным радиолокационным снимкам Sentinel-1 // Известия высших учебных заведений «Геодезия и аэрофотосъемка». — 2018. — Т. 62, № 2. — С. 155—165.

- ↑ Городничев Р. М., Пестрякова Л. А. Гидрохимическая характеристика водных объектов полуострова Фаддеевский (Новосибирские о-ва) // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. — 2014. — Вып. 73, № 1. — С. 80—85.

- ↑ 14,0 14,1 Schirrmeister et al., 2010, p. 3599.

- ↑ Brink, K. H., Robinson, A. R. The Global Coastal Ocean - Regional Studies and Syntheses (англ.). — Harvard University Press, 2005. — P. 776. — ISBN 9780674017412.

- ↑ Schirrmeister et al., 2010, p. 3604.

- ↑ Николин Е. Г. К продуктивности растительных сообществ арктических тундр о-ва Большой Ляховский (Новосибирские острова, Якутия) // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. — 2017. — Вып. 85, № 1. — С. 113—121.

- ↑ 18,0 18,1 18,2 Васильчук Ю. К., Макеев В. М., Маслаков А. А., Буданцева Н. А., Васильчук А. К., Чижова Ю. Н. Палеогеокриологические условия формирования позднеплейстоценовых и голоценовых повторно-жильных льдов острова Котельный // Материалы пятой конференции геокриологов России. — 2016. — С. 284—291.

- ↑ Река Балыктаах : [рус.] / verum.wiki // Государственный водный реестр : [арх. 15 октября 2013] / Минприроды России. — 2009. — 29 марта.

- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 Сафронова И. Н. К флоре острова Котельный (Новосибирские острова) // Ботанический журнал. — 1980. — Т. 65, № 4. — С. 544—551.

- ↑ 21,0 21,1 Кузьмичев А. Б., Александрова Г. Н., Герман А. Б. Апт-альбские угленосные отложения на о. Котельный (Новосибирские острова): новые данные о строении разреза и игнимбритовом вулканизме // Стратиграфия. Геологическая корреляция. — 2009. — Т. 17, № 5. — С. 69.

- ↑ Schirrmeister et al., 2010, p. 3600.

- ↑ Makeyev V. M., Ponomareva D. P., Pitulko V. V., Chernova G. M., Solovyeva D. V. Vegetation and Climate of the New Siberian Islands for the Past 15,000 Years (англ.) // Arctic, Antarctic, and Alpine Research. — 2003. — Vol. 35, no. 1. — P. 56—66. — ISSN 1523-0430.

- ↑ Константинов А. Г., Соболев Е. С., Клец Т. В. Новые данные по фауне и биостратиграфии норийских отложений о. Котельного (Новосибирские острова) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. — 2015. — Т. 23, № 5. — С. 23—24.

- ↑ Косько М. К., Соболев Н. Н., Кораго Е. А., Проскурнин В. Ф., Столбов Н. М. Геология Новосибирских островов–основа интерпретации геофизических данных по восточно-арктическому шельфу России // Нефтегазовая геология. Теория и практика. — 2013. — Т. 8, № 2. — С. 9.

- ↑ Макеев В. М., Арсланов Х. А., Барановская О. Ф., Космодамианский А. В., Пономарева Д. П., Тертычная Т. В. Стратиграфия, геохронология и палеогеография позднего плейстоцена и голоцена о-ва Котельного // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. — 1989. — № 58. — С. 58—69.

- ↑ 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 Балдина Е. А., Николаев Н. Р., Трошко К. А. Применение радиолокационных данных sentinel 1 для картографирования труднодоступных северных территорий // ИнтерКарто. ИнтерГИС. — 2017. — Т. 23, № 3. — С. 7—8.

- ↑ Гросвальд М. Г. Признаки покровного оледенения Новосибирских островов и окружающего шельфа // Доклады Академии наук СССР. — 1988. — Т. 302, № 3. — С. 654—659.

- ↑ 29,0 29,1 29,2 29,3 Климанов С. Г. Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения // Национальные приоритеты России. Серия 1: Наука и военная безопасность. — 2015. — № 2. — С. 55—61.

- ↑ Хуторной А. Н., Цветков Н. А., Кривошеин Ю. О., Кузнецова А. А. Эффективность использования солнечных вакуумных трубчатых коллекторов в природно-климатических условиях Якутии // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. — 2016. — Вып. 56, № 3. — С. 156—165.

- ↑ 31,0 31,1 Сафронов В. М. К экологии сибирского (Lemmus sibiricus) и истории распространения копытного (icrostonyx torquatus) леммингов (Rodentia, Cricetidae) на Новосибирских островах // Зоологический журнал. — 2021. — Т. 100, № 1. — С. 115—120.

- ↑ 32,0 32,1 32,2 Колодезников В. Е. Фауна птиц и млекопитающих Новосибирских островов // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. — 2013. — Т. 10, № 5. — С. 46—47.

- ↑ Овсяников Н. Г. Белые медведи на Новосибирских островах в безледовый период // Морские млекопитающие Голарктики. — 2015. — Т. 2. — С. 45—52.

- ↑ 34,0 34,1 Чернова Н. В. Ихтиофауна морских вод Новосибирских островов (охранная зона заповедника «Усть-Ленский») // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». — 2015. — Т. 30, вып. 1. — С. 271—276.

- ↑ Давыдов А. В., Мизин И. А., Сипко Т. П., Груздев А. Р. Северные олени арктических островов России // Вестник охотоведения. — 2017. — Т. 14, № 4. — С. 258—259.

- ↑ Новиков А. В. Возможности сочетания охраны природных комплексов и традиционного хозяйства на прибрежных арктических территориях // Островские чтения. — 2021. — № 1. — С. 145—150.

- ↑ Решетникова М. Г., Петрова А. Н., Балаценко М. И. Ландшафтное планирование потенциальных туристко-рекреационных объектов арктической зоны Якутии // Инновационное развитие. — 2018. — № 2. — С. 27.

- ↑ Бурыкин А. А. Древности Новосибирских островов // Исследования по этнографии и фольклору народов Северо-Западной Сибири. — 2017. — С. 69—71. — ISBN 978-5-6040368-5-3.

- ↑ Бурыкин А. А. Новое в интерпретации находок из лагеря русских полярных мореходов XVII века на Восточном Таймыре // Исследования по этнографии и фольклору народов Северо-Западной Сибири. — 2017. — С. 8—17. — ISBN 978-5-6040368-5-3.

- ↑ 40,0 40,1 Константинов А. Г., Соболев Е. С., Клец Т. В. Новые данные по фауне и биостратиграфии норийских отложений о. Котельного (Новосибирские острова) // Стратиграфия. Геологическая Корреляция : журнал. — 2003. — Т. 11, № 3. — С. 28—29.

- ↑ 41,0 41,1 41,2 Волков Ю. А., Семянников Б. Г. Путешественник Яков Санников // Международный журнал теории и научной практики. — 2018. — Т. 1, № 1. — С. 54—57.

- ↑ Пахомова Л. С. История географических исследований северо-востока островной Арктики России в антропонимах // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени МК Аммосова. Серия «Науки о Земле». — 2022. — № 3. — С. 87—95.

- ↑ Головнин П. А. Исследователь Арктики – лейтенант П. Ф. Анжу // Полярные чтения на ледоколе «Красин». — 2018. — Т. 5. — С. 68—76.

- ↑ 44,0 44,1 Зырянов, 2012, с. 41—42.

- ↑ Дьяченко В. И. Академические экспедиции на арктическое побережье Якутии в конце XIX—первой трети ХХ века и долганские коллекции в собраниях Кунсткамеры // Иллюстративные коллекции Кунсткамеры. — 2014. — С. 36—38.

- ↑ Кузнецов, 2014, с. 22.

- ↑ Синюков, 2009, с. 130—131.

- ↑ Синюков, 2009, с. 128—131.

- ↑ 49,0 49,1 Кузнецов, 2014, с. 23.

- ↑ Синюков, 2009, с. 132.

- ↑ Черкашин, 2005, с. 93.

- ↑ Краснов, 2000, с. 67.

- ↑ Синюков, 2009, с. 134.

- ↑ Краснов, 2000, с. 66.

- ↑ Зырянов, 2012, с. 72.

- ↑ Докучаев А. Я., Крехан Г. -Р., Каргин А. В., Курдюков Е. Б., Лексин А. Б., Лобанов К. В., Смольянинова В. Н., Суханов М. К., Юткина Е. В. Выдающийся исследователь Арктики ЭВ Толль в документах и материалах Рудно-петрографического музея (ИГЕМ РАН, Москва) // Новые данные о минералах : журнал. — 2016. — Вып. 51.

- ↑ Зырянов, 2012, с. 75.

- ↑ 58,0 58,1 58,2 58,3 Богданова Е. Русская полярная экспедиция: могила доктора Вальтера // Знание — сила : журнал. — 2015. — № 5. — С. 119—124. — ISSN 0130-1640.

- ↑ Зырянов, 2012, с. 79.

- ↑ Синюков, 2009, с. 150.

- ↑ Зырянов, 2012, с. 80.

- ↑ Синюков, 2009, с. 264—274.

- ↑ Кузнецов, 2014, с. 28.

- ↑ Зырянов, 2012, с. 89.

- ↑ Синюков, 2009, с. 184.

- ↑ 66,0 66,1 Кузнецов, 2014, с. 29.

- ↑ Синюков, 2009, с. 186—187.

- ↑ Краснов, 2000, с. 82.

- ↑ 69,0 69,1 Черкашин, 2005, с. 100.

- ↑ Зырянов, 2012, с. 91.

- ↑ Синюков, 2009, с. 197.

- ↑ Кузнецов, 2014, с. 31.

- ↑ 73,0 73,1 Зырянов, 2012, с. 96.

- ↑ 74,0 74,1 Краснов, 2000, с. 88.

- ↑ Синюков, 2009, с. 198.

- ↑ Синюков, 2009, с. 199.

- ↑ Кузнецов, 2014, с. 32.

- ↑ 78,0 78,1 Российский аэродром «Темп» в Арктике возобновил работу. Lenta.RU. Дата обращения: 25 ноября 2022.

- ↑ Кандыба А. В., Зоткина Л. В., Федоров С. Е., Чепрасов М. Ю., Новгородов Г. П. Палеоэкологическая обстановка и фаунистические особенности позднего плейстоцена северо-востока Сибири // Четвертичная палеонтология и палеоэкология Якутии. — 2021. — С. 5—8.

- ↑ Кандыба А. В., Павлов И. С., Бочкарев В. В., Гладышева М. Ю., Протопопов А. В. Полевые исследования на территории Булунского района (Республика Саха (Якутия)) в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. — 2021. — Т. 27. — С. 122—127.

- ↑ 81,0 81,1 Питулько В. В. 1.7. Гонка со временем: в поисках начального этапа освоения человеком Сибирской Арктики // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий (К 100-летию создания российской академической археологии). — 2019. — С. 115, 125.

- ↑ Бачина Ю. Забытая могила в Арктике. kp.ru (1 октября 2010). Дата обращения: 28 ноября 2022.

- ↑ 83,0 83,1 Самоделова С. “Раз ступить ногой — и умереть!”. mk.ru (10 августа 2011). Дата обращения: 28 ноября 2022.

- ↑ Операция «Доктор Вальтер». kp.ru (23 августа 2011). Дата обращения: 28 ноября 2022.

- ↑ 85,0 85,1 Россия восстановит военную базу на Новосибирских островах. Lenta.RU. Дата обращения: 25 ноября 2022.

- ↑ Р. Новости И. А. Массовую высадку десантников впервые в истории РФ провели в Арктике. РИА Новости (20140314T0729). Дата обращения: 30 ноября 2022.

- ↑ 87,0 87,1 Плетянова И. В. Экспертный случай судебно-медицинского исследования трупа неизвестного мужчины в условиях высокоширотной криолитозоны (остров Котельный, архипелаг Новосибирских островов) // Достижения российской судебно-медицинской науки и практики XX–XXI столетия: к 100-летию со дня образования современных судебно-экспертных школ. — 2019. — Т. 2. — С. 130—134.

- ↑ Найденные останки человека на якутском острове Котельный не имеют отношения к экспедиции Эдуарда Толля. SakhaPress (20 ноября 2017). — Якутский информационный портал «SakhaPress». Дата обращения: 1 декабря 2022.

- ↑ Академия наук Якутии пытается установить личность мужчины, погибшего на острове Котельный в 1960-е. Ysia.ru (11 мая 2018). Дата обращения: 29 ноября 2022.

- ↑ 90,0 90,1 Петрова В. Анализ ДНК помог раскрыть тайну таинственного саркофага на острове Котельный. Yakutia-Daily.ru (25 июня 2020). Дата обращения: 29 ноября 2022.

- ↑ Плотников В. В. Шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius вluмеnвасн, 1799) каргинского времени с Новосибирского архипелага // Russian Journal of Ecosystem Ecology. — 2021. — Т. 6, № 3. — С. 113—121.

- ↑ Пресс-служба Северного флота. Арктические мотострелки СФ разыграли бой за высадку десанта на остров Котельный архипелага Новосибирских островов. Минобороны России (22 сентября 2017).

- ↑ Плотников В. В., Мащенко Е. Н. Новые данные о границах ареала шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 1799) в позднем плейстоцене // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. — 2020. — Т. 25, № 3. — С. 40—48.

- ↑ Пресс-служба Северного флота. Северный флот впервые применил на учениях в Арктике береговой ракетный комплекс «Бастион». Министерство обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) (26 сентября 2018).

- ↑ В Арктике на время учений развернули береговой ракетный комплекс «Бастион». www.kommersant.ru (25 сентября 2018). Дата обращения: 30 ноября 2022.

- ↑ Айаал Аргунов. На месте обнаружения «Мамонта Павлова» археологии нашли останки орудия древних людей в Якутии. Новости Якутии и Якутска — свежие новости онлайн на сайте ysia.ru — ЯСИА (5 февраля 2020). Дата обращения: 25 ноября 2022.

- ↑ 97,0 97,1 97,2 Редакция журнала Наука и жизнь. Мамонта с острова Котельный убили предки индейцев. www.nkj.ru. Дата обращения: 24 ноября 2022.

- ↑ 98,0 98,1 Павлов И. С., Судзуки Н. Табаюряхский мамонт (Mammuthus primigenius Blum., 1799) с острова Котельный, Новосибирский архипелаг // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. — 2020. — Т. 25, № 2. — С. 56—66.

- ↑ На острове Котельный в Восточной Сибири обнаружена самая северная стоянка человека. Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (30 августа 2021). Дата обращения: 3 декабря 2022.

- ↑ Осипов Д. Ученые выяснили, как древние люди в эпоху палеолита разделывали мамонта. Новости Якутии и Якутска — свежие новости онлайн на сайте ysia.ru — ЯСИА (17 августа 2021). Дата обращения: 3 декабря 2022.

- ↑ Metcalfe T. Russian expedition finds evidence of northernmost Stone Age hunters above the Arctic Circle (англ.). livescience.com (1 октября 2021). Дата обращения: 3 декабря 2022.

- ↑ Пресс-служба Северного флота. Экологи Северного флота выполнили план 2019 года по подготовке к вывозу металлолома из Арктики. Министерство обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) (23 августа 2019).

- ↑ Белякова Н. Ради чистой Арктики: как проходит "генеральная уборка" острова Кильдин. Русское географическое общество (11 июля 2022). Дата обращения: 3 декабря 2022.

- ↑ Храмчихин А. А. Значение Арктики для национальной безопасности России, Китай может стать арктической державой // Арктика и Север. — 2015. — № 21. — С. 88—97. — doi:10.17238/issn2221-2698.2015.21.88.

- ↑ Глухов А. В., Остапчук Е. Е., Сарасеко В. В., Треушков И. В. Применение модификаторов свойств грунтов и минеральных вяжущих для строительства грунтовых аэродромов в арктической зоне Российской Федерации // Современные проблемы гражданской защиты. — 2022. — Вып. 44, № 3. — С. 80—88. — ISSN 2658-6223.

- ↑ 106,0 106,1 Благодетелева О. М. Криптоклиматическая архитектура как средство формированиясовременных военных объектов России в Арктике // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ. — 2017. — С. 55—58.

- ↑ 107,0 107,1 Пресс-служба Северного флота. Заместитель командующего СФ проверил ход строительства военной инфраструктуры на острове Котельный. Министерство обороны Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) (22 сентября 2015). Архивировано 29 декабря 2018 года.

- ↑ 108,0 108,1 Светлана Цыганкова. Флот защитил арктическую базу "Северный клевер". Российская газета (15 марта 2018). Дата обращения: 25 ноября 2022.

- ↑ Р. Новости И. А. Военные ВВО открыли "Полярную звезду" на острове Врангеля в Арктике. РИА Новости (20141022T0502). Дата обращения: 25 ноября 2022.

- ↑ Verne J. G. Deuxième partie, Chapitre V: Les îles Liakhoff // César Cascabel (фр.). — 1890. — P. 278—295.

- ↑ Обручев, 2008, с. 380—384.

- ↑ Обручев, 2008, с. 410.

- ↑ Обручев, 2008, с. 658—665.

Литература

На русском языке

- Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. — 4-е изд. — М.: Мол. гвардия, 2012. — 637 с. — (Жизнь замечательных людей; вып. 1356). — ISBN 978-5-235-03375-7.

- Краснов В. Г. Колчак. И жизнь, и смерть за Россию: В 2 кн. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — 431 с. — (Досье). — ISBN 5-224-00829-8.

- Кузнецов Н. А. В поисках Земли Санникова. Полярные экспедиции Толля и Колчака. — М.: Paulsen, 2014. — 40 с. — ISBN 978-5-98797-081-2.

- Обручев В. А. Земля Санникова // Плутония; Земля Санникова: [романы]; В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя): [повесть]. — М. : Дрофа, 2008. — С. 365—674. — 1021 с. — (Библиотека путешествий). — Пред.: Калюжный Г. Завещание патриарха геологии (с. 7—28). — ISBN 978-5-358-05107-2.

- Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак: Учёный и патриот: в 2 ч / В. В. Синюков; отв. ред. А. П. Лисицын; Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. — М.: Наука, 2009. — ISBN 978-5-02-035740-2 (ч. 1).

- Черкашин Н. А. Адмирал Колчак: диктатор поневоле. — М.: Вече, 2005. — 376 с. — (Досье без ретуши). — 5000 экз. — ISBN 5-9533-0518-4.

На иностранных языках

- Schirrmeister L., Grosseb G., Kunitskyc V. V., Fuchs M. C., Krbetscheke M., Andreev A. A., Herzschuh U., Babyic O., Siegert C., Meyera H., Derevyaginf A. Y., Wetterich S. The mystery of Bunge Land (New Siberian Archipelago): Implications for its formation based on palaeoenvironmental records, geomorphology, and remote sensing // Quaternary Science Reviews. — 2010. — Vol. 29.